Dentro de uma casa com janelas que dão para a rua, uma família divide sopas em silêncio. O patriarca, Augusto, é um homem medíocre e de poucas palavras. O filho, Betinho — um menino que não sabe chorar — é o próprio silêncio encarnado. Nesse microcosmos alheio ao mundo, a mãe, Rita, é quem rompe o invólucro que separa a realidade do sonho. Por não ter mais o que dizer, a mulher começa a latir. Em “Mar de telhas”, os três personagens convivem como estranhos dentro da própria pele, cada um com seus respectivos mistérios, regendo uma narrativa singular sobre loucura e pertencimento.

No livro, as cidades não têm nome e o tempo é inexato, mas o reconhecimento arde aos olhos. Não é preciso ir longe para entender que a galeria de personagens que atravessa o mar de telhas representa um simulacro de sociedade em que a crueldade, os abusos e o desprezo pelo outro configuram a normalidade. Perder a razão, aqui, é pura e simplesmente uma forma de se libertar.

As histórias de Augusto, Betinho e Rita espelham absurdos e tiranias, assim como as outras narrativas e os lugares que as perpassam. Dos dois desquitados abandonados à própria sorte que, após a morte de seu cavalo, fincam residência na rua; passando pela “casa dos bocós”, onde pessoas dormem no chão; o mundo aqui é um deserto e viver a vida de acordo significa fechar os olhos para o horror. Nessas vidas cheias de lacunas, a loucura descortina um outro modo de existir: mais honesto, mais real e, quem sabe, mais próximo da salvação.

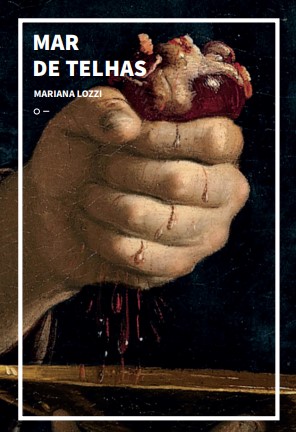

A brasiliense Mariana Lozzi demonstra um talento raro para a escolha de palavras, flertando com a poesia e o realismo fantástico, com metáforas delicadas e sutis. Seu pequeno universo mítico é feito de solidão e tristeza. O desfecho da história esmurra o coração. Se a literatura é um modo de sentir, no “Mar de telhas” o sentimento transborda em uma prosa cheia de cadências. É uma linda e poderosa estreia.

Fabiane Guimarães